Il est des artistes dont l’œuvre, au-delà de ses multiples variations, est indissociable d’un matériau de prédilection : ainsi, pour Josef Beuys, le feutre et la graisse, pour Anselm Kiefer, le plomb. Mais avec ses capes de feutre ou ses chaises de graisse, Beuys retraçait à sa façon la geste de sa participation en tant que pilote de bombardier à la Luftwaffe, jusqu’à ce qu’en 1943 son avion, touché par un obus, s’écrase en Crimée – où une tribu de Tatares le recueille et le sauve par l’emploi du feutre et de la graisse.

Mythologie personnelle ou réalité, somme toute peu importe puisque l’histoire est si belle et qu’elle fonde une œuvre à nulle autre pareille.

Quant au plomb sans cesse mobilisé par Kiefer, il connote orgueilleusement la transmutation alchimique, les légendes médiévales et renaissantes, la Kabbale enfin.

Mais que dire d’un matériau aussi terne, quelconque, tristement urbain, gris, ingrat, que le ciment ? Quel artiste pourrait bien porter sur ce matériau propre aux quartiers bétonnés, ou à la rigueur utilisé pour le moulage de sculptures, notamment religieuses, dans les années soixante, un regard passionné ?

Nul sculpteur ne le travaille. Précisément parce qu’il n’est pas modulable. Et pourtant… Le ciment sera bien la marque de fabrique et bien plus encore, « l’amour » de la sculptrice Claude de Soria.

Retour en arrière.

L’œuvre de de Soria ne naît pas avec le ciment, même si sa découverte se fera sur le mode de l’émerveillement.

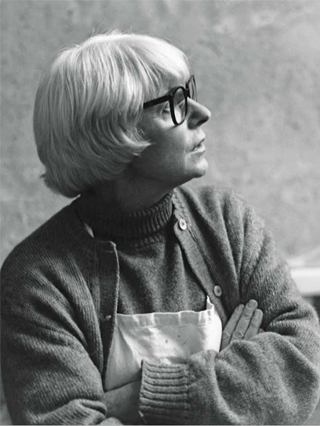

Après avoir, comme tout enfant, beaucoup dessiné, mais avec un talent extraordinaire, où le dessin, fort habile, se faisait déjà sculptural, l’artiste est d’abord attirée par la gravure, et s’inscrit à l’atelier Cami [à vérifier], puis – itinéraire classique – à l’École des Beaux-Arts dès 1946. Elle suit pendant un an l’atelier d’André Lhote, mais la déception est à la mesure de la renommée du peintre : de la théorie, encore de la théorie, on y perd la peinture, et la jeune femme s’échappe pour frapper à la porte de l’atelier de Fernand Léger, qui l’accueille d’un chaleureux : « On va vous guérir, ma petite ! »

Mais décidément, ce n’est pas encore le lieu d’élection de de Soria : l’ambiance est certes sympathique, Léger est un bon pédagogue mais… tous ses étudiants fabriquent, peu ou prou, du « sous-Léger ». Hors de question pour une personnalité aussi décidée et singulière que de Soria de se discipliner, de se grégariser. Il lui faut l’éblouissement de la découverte solitaire.

Troisième et dernier « déplacement » : elle le sait dorénavant, elle sera sculptrice et non pas peintre. Loin des toiles abstraites ou cubistes, de Soria a trouvé son combat et sa joie : l’affrontement direct avec la matière. Les mains et non le pinceau, qui médiatise trop le rapport à l’œuvre. La truelle et le tablier de travail, des cuvettes, de l’eau : ce seront pour toujours les outils minimaux de son atelier.

De Soria veut « agir » : or la sculpture est à ses yeux, plus que le dessin, la gravure ou la peinture, un acte, une action pleine, entière et transformatrice sur la matière.

Pourtant, pendant dix ans, comme si la révélation devait attendre le temps nécessaire à sa maturation et à sa mise en acte, de Soria s’éclipse, s’en va fonder famille et vivre une vie tranquille à Elbeuf. La sculpture lui a-t-elle manqué durant cette longue décennie ? Y a-t-elle songé, chaque jour ? Fut-elle comblée par son mariage et l’enfantement de ses deux filles ?

Quoiqu’il en soit, dès son retour à Paris, elle frappe de nouveau chez Zadkine. Désastre et chance tout à la fois : le sculpteur a cessé d’enseigner.

Alors de Soria se retire – et ce retrait, j’y reviendrai, est fondateur de son œuvre –, et décide de se « lancer » seule, dans une petite pièce attenante de son appartement, et dont elle fait son atelier.

C’est là qu’elle s’essaye à recréer un modèle vivant, mais sans la présence effective d’un corps, puis crée des boutons de fleurs, « pleins de muscles et de vitalité »1.

Ces fleurs, dont elle va vite se lasser, réapparaissent pourtant beaucoup plus tard, comme si l’œuvre s’apparentait à un cycle, à un Éternel Retour, lorsqu’elle maîtrise déjà parfaitement le ciment et son moule plastifié : « Mes premières sculptures en terre étaient des boutons de fleurs qui me semblaient des concentrations de forces de vie, d’éclosion. La première fois que j’ai voulu refaire de la ronde-bosse, après la série des Plaques en ciment, j’ai utilisé un tissu de plastique dans lequel j’ai versé le ciment.

En le comprimant au maximum sans chercher à influencer sa forme, j’ai obtenu dix ans après, à ma grande surprise, la réplique de mon premier bouton de fleur.2 »

La pratique de de Soria va ainsi, de hasards en étonnements…

Nouvelle rupture : la rétrospective Picasso au Grand-Palais, en 1966. De Soria s’enthousiasme pour la toile intitulée Homme nu assis (1908) et pour une gouache sur bois, Pains sur table (1909) – soit deux œuvres que l’on peut qualifier chez son auteur de pré-cubistes.

Homme nu assis présentant un torse masculin paraissant taillé dans la pierre, de Soria décide de le transposer en une sculpture de terre cuite, disant « prendre une vraie leçon de sculpture » en analysant la toile. Ainsi fait-elle aussi pour la gouache, « transmutée » en sculpture. En fait, tout se passe aux yeux de la sculptrice comme si Picasso, par ses coups de pinceaux, avait donné toutes les indications nécessaires au passage à la sculpture, à cette sculpture « que Picasso crevait d’envie de faire à cette époque, et qu’il n’avait pas encore faite. Je me suis offert quinze jours de sculpture formidables, à rétablir en relief la peinture de Picasso d’après les coups de pinceau. C’était passionnant. Je découvrais, à travailler sur l’œuvre de Picasso, sur l’œuvre d’un autre, le sentiment paradoxal que je m’exprimais comme jamais je ne l’avais fait jusqu’alors. Dans la foulée, je faisais une transformation d’une nature morte de Picasso, avec le même bonheur et émerveillement. Mon problème était dès lors : que faire ? Je ne veux pas passer ma vie à faire des Picasso et je n’ai pas envie de continuer mes torses et mes boutons de fleurs »3.

Si l’on peut à bon droit parler d’ « appropriation » dans le rapport que noue de Soria à ces deux œuvres de Picasso, il faut néanmoins le faire avec une certaine précaution méthodique, dès lors que ce mot a signifié, au sein du post-modernisme, la reproduction pure et simple du modèle, faisant du même coup exploser la classique dichotomie entre un modèle unique et ses copies multiples : que l’on songe à Richard Prince et à Sherrie Levine, tenants du plus radical des appropriationnismes américains.

Il en va tout autrement chez de Soria : elle ne reproduit pas à l’identique, bien au contraire, elle transpose, traduit et dépasse dans un mouvement dialectique qui rappelle bien plus l’Aufhebüng hégélien que l’appropriationnisme post-moderne.

De la peinture, de Soria fait la matrice de la sculpture à venir : elle voit en elle les possibles surgissements d’un volume à créer.

Véritable tournant dans sa démarche et dans son œuvre, cette redécouverte de Picasso consacre définitivement le passage de l’artiste à la sculpture.

Mais l’on est en 1968, le temps s’accélère, l’Histoire s’agite, et de Soria reçoit, de la galerie Fournier, un carton d’invitation pour la prochaine exposition de Simon Hantaï. C’est la photographie, cette fois, qui capte son intérêt : on y voit le peintre assis dans son atelier, entouré de toiles qu’il faisait sécher en les suspendant à un clou, et qui, s’enroulant sur elles-mêmes, offraient formes courbes et plissées. Une découverte « merveilleuse » pour de Soria, dont la déception fut grande, ensuite, quand, lors de l’exposition, elle vit les mêmes toiles sagement enchâssées, rigidifiées. Devenues banales.

Ce sera une nouvelle orientation pour cette artiste décidément toujours en mouvement, en quête : elle prend de la terre en ses mains, et sans réflexion ni concept – surtout pas ! –, elle crée une première, puis une seconde sculpture abstraite rappelant les toiles en rouleaux déployés de Hantaï.

Libérée du support figuratif, c’est un grand pas en avant pour la sculptrice qui, dorénavant, rejettera avec force toute figuration pour se consacrer à l’abstraction pure de formes intemporelles.

Longtemps, elle travaille la terre cuite et le bronze. Elle pense y trouver un nouveau vocabulaire.

Et, notamment, une puissante différenciation entre « l’endroit » et « l’envers » de ses plaques de terre : travaillant la terre avec un biseau, elle dit « s’agacer »4, prendre un morceau de bois et taper violemment la plaque avant de la faire cuire. De grise, elle devient blanche mais, bien plus encore, un phénomène intrigue l’artiste : l’envers de la plaque lui semble bien plus passionnant que l’endroit, sage et scolaire. De Soria dit avoir mis dans cet envers tout ce que ses mots ne parvenaient pas à formuler, toute la violence qu’elle contenait.

C’est en ces mots que de Soria traduit la révélation de ce qu’elle est vraiment, et qu’elle ne reniera plus, fidèle à une forme de sauvagerie primitive que l’on retrouvera d’ailleurs dans ses futures formes de ciment, belles, brutes et barbares : « […] Je vais faire l’endroit et l’envers. Je l’ai donnée [la plaque] à cuire ensuite. Elle m’est revenue blanche alors qu’elle était grise et en terre sèche.

Je regarde l’endroit, puis le retourne et m’aperçois que tout ce que j’avais à dire, toute ma violence est sortie à l’envers, qui ne devait théoriquement pas être vu, qui devait rester caché. Pourquoi ? Dans quel état devais-je être quand j’ai fait cet envers ? … pour que beaucoup de choses en moi passent dedans en comparaison de l’endroit, sage, intéressant, bien équilibré, etc. La réflexion m’a fait comprendre que dans l’envers, j’étais totalement absente de ce que je faisais, débarrassée de toute fonction de censure ou de sens critique, ignorant ce qu’on m’avait appris pour corriger ce que j’étais en train de faire. J’avais été complètement libre. J’ai voulu retrouver cet état d’absence de ma volonté et de sens critique. J’ai donc commencé à faire des empreintes de “dessous” de sculptures […] 5»

Quelque chose de décisif s’énonce ici, qui ne quittera plus la sculptrice et donne en quelque sorte sa signature à son œuvre : le retrait, le désaisissement, le lâcher-prise. Loin des contrôles, des censures, des règles trop bien appliquées comme des interdits du Surmoi.

Un état qui se conjuguera aussi avec l’accueil du hasard.

Le hasard, donc. J’y viens.

De Soria poursuit ses Plaques, mais l’insatisfaction revient, car chez cette artiste « inquiète » au sens que Leibniz a pu donner à ce terme, rien n’est jamais acquis, tout est au contraire en devenir, susceptible d’être remanié, dépassé – voire abandonné ou détruit.

Que se passe-t-il donc, avec la terre et le bronze, qui suscite chez l’artiste des mots aussi forts que « dégoût » et « nausée » ?

Devenues par trop répétitives, les Plaques de terre ont perdu leur magie. Aux yeux de la sculptrice, elles semblent désormais plates, ternes, mal faites. Quant à la cuisson, elle paraît une médiation désormais insupportable entre la main et le matériau. Plus que jamais, de Soria recherche l’immédiateté, le rapport direct, intuitif et positif avec la matière.

Le bronze ne lui donne guère plus de satisfaction : trop brillant, trop clinquant, elle doit paradoxalement l’abîmer, le patiner, l’empoussiérer pour qu’il devienne à son goût. Autant l’abandonner.

L’aporie est là. Impulsive, de Soria envisage de tout arrêter.

Lorsque… Un jour, la gardienne de son immeuble l’avertit qu’un maçon a laissé par inadvertance un sac de ciment et un autre de sable dans la cour. De Soria s’en empare aussitôt, elle sent que ce matériau réputé ingrat sera la voie de son salut.

Il s’agit alors du ciment CPA-LC, à coloration bleutée6, que la sculptrice regarde et manie amoureusement, et qu’elle regrettera toujours, puisque sa fabrication en sera arrêtée au profit du ciment Lafarge, aux couleurs plus marron, ou gris foncé, qu’elle nomme « ciment noir ». Très vite, l’atelier devient gris monochrome. Triste et monotone, pour les yeux mal avisés, riche de nuances infinies, au contraire, pour qui sait capter l’extraordinaire de l’ordinaire : du gris du poil ras de la souris au somptueux pelage sacré du chartreux, du gris ardoise au gris des cieux tourmentés propres aux pays du Nord, du gris palombe au gris perle, du gris de cendre au gris du costume dandy, ou encore du gris de triste pluie au gris de la royale hermine…

Tant et tant de nuances qui vont faire le bonheur de la sculptrice :

« Je suis amoureuse de ce matériau. Il est vivant.

Même, je ne peux pas en jeter les restes ; j’en fais de tout petits paquets ; j’en garde des centaines7 ».

Et : « J’avais besoin d’aller jusqu’au bout avec mon matériau. J’avais besoin d’être en contact avec ce qui se décidait sous mes doigts et non pas de “prendre des décisions”8 ».

Dans un article paru dans la revue L’Œil 9, Claude Bouyeure note que de Soria « comprend aussitôt le parti qu’elle peut tirer d’un matériau volatil, malléable, aisé à malaxer, à amalgamer ». Le ciment, poursuit-elle, est pourvu de qualités antinomiques qui font sa richesse : « Froideur / docilité, discrétion / persistance, légèreté / profondeur, promptitude / stabilité, obscurité / clarté, opacité / transparence ».

De Soria a trouvé son matériau, elle va s’y adonner sans mesure, avec passion, et cette rigueur paradoxalement mêlée de « laisser-faire » qui caractérise l’ensemble de son travail.

Pourtant, les débuts sont laborieux, décourageants même : la sculptrice commence par couler le ciment sur des grilles, le résultat est trop décevant. Elle abandonne. Nouveau découragement…

Puis retour à l’origine : elle fera des Plaques de ciment, comme elle faisait auparavant des Plaques de terre cuite.

Et simplicité absolue : elle ne colorie ni le ciment, ni le sable. Ils seront utilisés bruts, tels quels. Elle achète donc un sable ordinaire, sans grains trop épais, et du ciment Lafarge – auquel elle va conférer ses lettres de noblesse – dans un dépôt de matériaux de construction, à Paris, non loin de son appartement-atelier.

Comme le détaille Sung Won Kim10, sa seule mesure est un bol sphérique en plastique. Elle utilise environ une mesure de ciment pour deux mesures de sable, qu’elle verse dans des cuvettes plastifiées. Elle protège ses mains de l’acidité du ciment par de simples gants de ménage, puis dispose la cuvette sous le robinet, et fait couler l’eau. Après avoir tout remué à la truelle, elle parvient à l’épaisseur recherchée : le mélange est prêt. À l’œuvre de se faire sous les mains ductiles de la sculptrice.

Spontanément, et non sans humour, de Soria se compare volontiers à une « pâtissière », plus qu’à un maçon. Et quand tout est prêt, elle peut apporter sa « pâte » sur la table et faire lever les œuvres, s’effaçant devant la vie propre du matériau tout en le dirigeant, le conduisant, en une très subtile alliance de laisser faire et de maîtrise avisée.

Il n’y a donc pas d’outils à proprement parler utilisés par de Soria – ou si peu, comme la truelle –, à tel point que l’on peut légitimement se demander s’il s’agit encore, stricto sensu, de sculpture.

C’est que, si sculpture il y a, elle est œuvre de la main.

On se souvient que, dans Les Parties des animaux, Aristote fait le premier et vibrant éloge de la main, que la fin de La Vie des formes d’Henri Focillon s’achève sur un chapitre intitulé « Éloge de la main » et qu’enfin, pour ne citer qu’eux, les Carnets de Paul Valéry sont véritablement hantés par la figure de la main :

« Manuopera, manœuvre, œuvre de la main, chante le désordre lyrique des manœuvres de la main, de la main souvent philosophe mais également du poing qui frappe la table pour imposer le silence à la métaphysique…11 »

Pour Aristote, « ce n’est pas parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des êtres, mais parce qu’il est le plus intelligent des êtres qu’il a des mains12 ».

Et, plus loin : « Aussi ceux qui disent que l’homme n’est pas bien constitué et qu’il est le moins bien partagé des animaux (parce que dit-on, il est sans chaussures, il est nu et n’a pas d’armes pour combattre) sont dans l’erreur. Car les animaux n’ont chacun qu’un seul moyen de défense et il ne leur est pas possible de les changer pour un autre […].

L’homme au contraire possède de nombreux moyens de défense, et il lui est toujours loisible d’en changer et même d’avoir l’arme qu’il veut quand il veut. Car la main devient griffe, serre, corne ou lance ou épée ou toute autre arme ou outil. Elle peut être tout cela, parce qu’elle est capable de tout saisir et de tout tenir ».

Texte décisif qui propose, à l’encontre de Protagoras pour qui l’homme est le plus démuni des êtres vivants, une véritable ontologie de la main, prolongement de la raison humaine, caractérisée par sa non spécialisation et sa polyvalence. Aristote s’oppose ainsi également au philosophe pré-socratique Anaxagore, pour qui la main – le faire – précède la raison, le savoir. La main, pour Aristote, est raison. Elle place l’homme au-dessus des autres espèces vivantes, puisqu’elle est un outil qui tient lieu de tous les autres. La main est ainsi l’outil par excellence : organon/pro-organon, ce qui peut se traduire de plusieurs façons. Un instrument pour des instruments, un instrument mettant en œuvre des instruments, ou encore un instrument qui vaut plusieurs instruments13.

Cet éloge de la main, comme le formulera Focillon, selon lequel, pour Aristote, la main fait la grandeur de l’homme, sera repris, mutatis mutandis, par philosophes et anthropologues, dans le cadre de l’évolutionnisme, pour montrer, une fois encore, comment la non-spécialisation de sa main permet le perfectionnement de l’espèce humaine. On expliquera alors que l’acquisition de la bipédie chez les hominidés, la libération de la main et la libération concomitante de la mâchoire pour le langage se développent dans un même temps.

L’ « Éloge de la main », qui complète La Vie des formes de Focillon, ne dit pas autre chose : « La main arrache le toucher à sa passivité réceptive, elle l’organise pour l’expérience et pour l’action. Elle se mesure avec la matière qu’elle métamorphose, avec la forme qu’elle transfigure. Éducatrice de l’homme, elle le multiplie dans l’espace et dans le temps ».

Ces dernières lignes, en particulier, semblent parfaitement s’appliquer à la création manuelle de de Soria.

Mais il faut y insister davantage encore : que la main, outre la truelle, soit l’outil par excellence de la sculptrice n’a rien d’anodin. Elle la positionne dans une pratique de l’art à la fois primitive et moderne, où l’empreinte – soit la première œuvre d’art – tient un rôle essentiel. Travailler avec sa main, c’est refuser la médiation technique, et la technologie plus encore – même si, à l’époque créative de de Soria, la question en se posait pas dans les mêmes termes qu’aujourd’hui.

C’est aussi préférer au travail collectif la solitude radicale du créateur, c’est enfin refuser l’industrialisation de l’art.

De Soria, si je puis dire, c’est l’anti-Jeff Koons : d’un côté, la pureté et la simplicité des formes ; de l’autre, la décoration et le kitsch ; d’un côté, une œuvre primitive, « primitiviste », de l’autre, une œuvre usinée, reproduite en masse par un artiste-chef d’entreprise pour satisfaire le (mauvais) goût de la middle-class américaine, et maintenant mondiale.

On ne saurait concevoir d’opposition plus forte.

De Soria l’artiste modeste, qui refuse toute décoration et toute tentative de séduction, semble dire : c’est à prendre ou à laisser. Je ne cherche pas à plaire. À vous d’entrer dans mon monde, où de rester à la porte.

La radicalité de l’œuvre y contribue largement. Que des formes simples, élémentaires, originelles même, sans aucune adjonction superfétatoire : cercle, boule, rectangle, tige.

Ensuite, vient l’attente, jusqu’à ce que le ciment, sous les yeux de l’artiste, se mue en œuvre : « Je laisse le plus possible le ciment agir par lui-même et ainsi j’obtiens un témoignage plastique de sa formation, de son épanchement, des ondes et des bulles d’air qui le parcourent, de sa vie propre14 ».

De Soria laisse liberté à la matière.

Après l’échec du grillage, elle utilise la plaque de verre pour faire couler le ciment et lui conférer forme. Décollant le ciment de la plaque avec un couteau, elle obtient une surface lisse et brillante qui l’émerveille. Puis le rhodoïd, plus souple, vient remplacer le verre, et produit des formes plus variées.

La série des Plaques – grandes plaques rondes de 80 cm de diamètre, aux bords irréguliers et auréolés – commence alors, qu’elle expose, sur les conseils de Jean Degottex, accompagnées des empreintes du ciment sur le rhodoïd, à la galerie Germain en 1975.

Suivront d’autres moules : un morceau de vieux drap qui, comme rappelé plus haut, une fois fermé sur le ciment, donne une boule connotant les premières fleurs en bouton de terre-cuite – un rouleau de plastique qui donne naissance à la série des Tiges – la demi-sphère de plastique à l’origine des Boules – enfin le papier et la toile, qui confèrent un aspect moins lisse et plus inattendu au ciment.

C’est le hasard qui présida à la découverte du ciment et à son appropriation par de Soria.

Et le hasard intervient sans cesse dans le parcours de l’artiste pour mieux relancer son œuvre et présider à l’invention de nouvelles formes. Pour preuves, deux exemples, mais il y en aurait beaucoup d’autres : un jour et toujours par hasard, de Soria découvre chez un marchand de couleurs des demi-sphères en plastique, dont elle ne perçoit pas d’abord le sens, mais que pourtant, mue par quelque force obscure, elle achète. L’idée lui vient de faire des boules en ciment. Pour obtenir des boules creuses, elle opte pour une technique simple mais délicate : laisser couler un peu de ciment, attendre qu’il sèche, puis recommencer plusieurs fois l’opération de façon à obtenir des épaisseurs assez minces qui s’accumulent les unes sur les autres.

Mais quand la procédure est achevée, de Soria obtient une demi-boule creuse dont elle ne parvient pas à maîtriser les bords, irréguliers, granuleux, comme égratignés, blessés.

Conformément à son principe de « laisser agir », la sculptrice ne va pas à l’encontre de la matière. Elle applique l’une sur l’autre ces demi-boules creuses, qui en viennent à former une sphère étonnamment morcelée en son centre, partiellement brisée en son cœur, comme griffée, balafrée, véritable opérateur pour un possible imaginaire : la Terre se craquelant de l’intérieur après quelque désastre écologique, ou des planètes en formation dans la stratosphère…

De Soria appelle cette découverte « un miracle ». Ce qui est sans raison ni rationalité, mais advient telle une fulgurance.

Ce sera la série des Boules, présentées à l’ARC du musée d’Art moderne de la Ville de Paris, en 1977.

Autre effet du hasard, plus tardif, en 1995 : par la poste, de Soria reçoit du Secours Populaire une toile vierge, assortie d’une demande adressée à plusieurs artistes, soit un appel à peindre pour financer une vente de charité. D’abord hésitante, l’artiste refuse : il y a bien longtemps, en effet, qu’elle a abandonné la peinture, et il ne saurait être question pour elle de s’y remettre, fût-ce ponctuellement et pour une bonne cause. Mais le Secours Populaire insiste : elle peut se contenter de signer la toile, d’y dessiner un cœur, etc. Trop facile pour la sculptrice, qui finit cependant par accepter.

Toujours fidèle au ciment, elle le coule donc sur une toile, qui sera exposée telle quelle, aux regards des passants comme aux intempéries, à la station de métro Havre-Caumartin.

Constatant que le ciment coulé sur la toile a étonnamment gardé son brillant, elle décide de poursuivre l’expérience, pour elle-même cette fois, avec de la toile. Alors se produit – hasard, de nouveau – un curieux phénomène : des taches blanchâtres apparaissent sur le ciment pour dessiner d’énigmatiques empreintes, une écriture mystérieuse. De l’air remonte à la surface, à travers la toile et le ciment, au point de faire se soulever le plastique en sa partie supérieure.

Ainsi, d’une commande au départ non désirée, de Soria a su faire une nouvelle expérimentation.

Ou, plus exactement : du hasard, de Soria fait un événement. C’est tout le sens de son œuvre.

Par où l’on rencontre la notion, chère aux surréalistes de « hasard-objectif », que pour autant de Soria ne connaissait vraisemblablement pas. Mais peu importe.

Dans L’Amour fou, André Breton, alors lecteur de Freud, peut ainsi écrire : « Le hasard serait la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se fraie un chemin dans l’inconscient humain (pour tenter hardiment d’interpréter et de concilier sur ce point Engels et Freud)15 ».

Dans Les Vases communicants, Breton tente d’expliquer le hasard objectif par des signes engendrés par la répétition du même : « […] On reçoit à peu de jours d’intervalle des lettres de deux personnes portant ce nom et habitant dans des pays différents, alors que jusque là on n’était jamais entré en relation avec des gens s’appelant ainsi16 ». Dans ce cas, c’est « le facteur de répétition non intentionnelle […] qui nous impose l’idée d’une fatalité inéluctable là où nous n’aurions parlé que de “hasard”17 ».

On le sait, les surréalistes aimèrent pratiquer des jeux de groupe mettant en scène le hasard, tels que l’écriture automatique, les manipulations langagières, les processus associatifs, etc.

Rituels qui ne sont pas sans évoquer, comme le rappelle avec pertinence Maxime Abolgassemi18, l’analyse par Claude Lévi-Strauss de la « pensée sauvage », et sa réflexion autour du « bricolage » : car le guetteur du hasard objectif se situe à la frontière de la pensée sauvage et de la pensée scientifique : « De ce point de vue aussi, la réflexion mythique apparaît comme une forme intellectuelle de bricolage. La science tout entière s’est construite sur la distinction du contingent et du nécessaire, qui est aussi celle de l’événement et de la structure […]. Or, le propre de la pensée mythique, comme du bricolage sur le plan pratique, est d’élaborer des ensembles structurés, non pas directement avec d’autres ensembles structurés, mais en utilisant des résidus et des débris d’événements19 ».

Le hasard objectif rapprocherait ainsi des objets fragmentés et résiduels pour les faire s’entrechoquer de manière nouvelle et signifiante. Et l’on se souvient aussi que Breton revendiqua « le surréalisme comme mode de création d’un mythe collectif 20 », convaincu que les hommes ont besoin, pour vivre une vie riche et authentique, d’un mythe qui ne disparaît jamais à travers l’historicité.

En 1950, Michel Carrouges pouvait enfin écrire, en compagnon exalté du surréalisme : « Nous ne sommes encore qu’à l’aube du hasard objectif, au début d’une immense exploration 21 ».

Mais, après ce long détour, j’en reviens à de Soria : à n’en pas douter, il existe entre elle et le hasard, tout au long de son œuvre, un rapport extraordinairement privilégié, qu’elle ne cesse d’ailleurs de célébrer : « Non seulement j’accepte [toutes les données du hasard], mais j’essaie par mon attitude d’écoute vigilante, de disponibilité, d’“attention flottante” de ne pas manquer la moindre innovation du hasard 22».

Et : « Tous les petits accidents de parcours de la matière, dont je ne suis pas responsable, sont des éléments qui vont continuer à créer la vie. Je suis à l’affût de tout ce qui peut survenir 23».

Il est intéressant de constater que le lexique de l’artiste articule celui de la vigilance et de la veille, et le vocabulaire psychanalytique, « l’attention flottante » ayant été élaborée par Freud pour définir la posture même de l’analyste face à l’analysant.

Dialectique, donc, entre l’accueil et la volonté, entre le retrait et la vigilance active. Car de Soria ne se contente pas de recevoir passivement – sans quoi, vraisemblablement, elle ne serait pas artiste : elle relance le hasard comme un coup de dés, se l’approprie pour œuvrer. Sous ses mains actives et ductiles, le hasard se fait événement.

Ou encore, comme l’artiste le dit elle-même : « Je laisse la matière me révéler ce que j’attends obscurément d’elle 24», et : « Le matériau et moi sommes à parts égales dans l’action 25».

Entre retrait d’une subjectivité par trop offensive et accueil actif, fécond, des propositions inattendues et magiques du hasard, se situe l’œuvre, en perpétuel mouvement, en perpétuelle quête, de la sculptrice.

De hasards en découvertes, de trouvailles en émerveillements, l’œuvre se poursuit : aux Plaques et aux Boules succèdent les Tiges (1979), nées de nouveaux moules, de longs rouleaux de plastique, que de Soria « pique » sur des roches, faisait ainsi surgir une imaginaire forêt de troncs minces, de hauteurs et épaisseurs variées.

Certaines de ces Tiges sont exposées en 1980 à la galerie Baudoin-Lebon.

La psychanalyse pourrait épiloguer sur le passage de l’horizontalité et du volume féminin des Boules à la verticalité plus conquérante des Tiges et des œuvres qui suivront : peut-être cette piste interprétative serait-elle pertinente et engagerait une nouvelle lecture de l’œuvre. Pour ma part, elle ne m’intéresse guère.

Le moule de plastique étant par endroits recouvert de scotch, lorsque de Soria verse du ciment frais, des éclatements se produisent, tandis que le scotch ôté crée sur la surface grise un nuancier de valeurs – nouvelle polychromie du gris…

Plaçant les Tiges très près les unes des autres, la feuille de plastique se froisse inégalement, et apparaissent alors des sculptures en drapé, que de Soria nomme Plis (1980), sortes de bouquets nervurés d’une extrême sensualité où, pour la première et unique fois, semble souffler l’esprit du baroque, tandis que se profile le souvenir des toiles froissées de Hantaï qui avaient tant séduit la sculptrice.

De nouveau le hasard propose, et de Soria dispose : ayant malencontreusement étalé un ciment trop liquide, l’artiste rabat au plus vite sa feuille de plastique pour conjurer l’écoulement du ciment. Ainsi naissent des rectangles de ciment aux rebords bruts : de Soria les baptise Plis plats – cette série marquant un tournant décisif dans le processus de l’œuvre, puisque jusqu’alors elle avouait ne pas parvenir à créer des rectangles : « J’étais prisonnière du disque. Alors que cette fois-ci, en repliant le plastique, la ligne droite se crée […]. Il y avait longtemps que je désirais cette nouvelle forme et il fallait qu’elle me vienne naturellement entre les doigts 26 ».

Les Lames et Contre-Lames (1985) naissent d’un même élan : un jour que de Soria repliait le ciment dan une feuille de plastique, nouvel accident, celui-ci se casse à l’endroit de la pliure. Laissé à plat, le ciment forme la première Lame – les suivantes pouvant atteindre jusqu’à trois mètres de hauteur. La sculpture s’envole, mais reste acérée, coupante comme un sabre magistral et meurtrier. Point de douceur ici, mais la muette beauté d’une violence contenue, maîtrisée.

On le sait, de Soria ne jette rien, récupère tous les restes de ciment inutilisé, en état encore liquide, et les place entre des chutes de plastique. De petits disques se forment ainsi, une fois secs.

Un jour, un trou se creuse au milieu d’un disque, serti de plis et de nervures : c’est le début de la série Ouvertures, qui pourront s’élargir jusqu’à un mètre de diamètre.

Se succèderont les Lattes, hautes et étroites bandes de ciment faisait apparaître des rectangles superposés, résultant de chutes de plastique rectangulaire, induisant des séparations en relief dans le sens vertical et des différences de niveaux dans le sens horizontal.

Lors de leur exposition en 1991 à la galerie Montenay, Maurice Benhamou27 soulignera à juste titre le « climat brancusien de cette recherche de la simplicité primitive des formes et des moyens mis en œuvre, cette passion absolue du matériau – le ciment – cette ténacité dans la recherche de la vérité ».

De fait, la verticalité conquérante et la scansion répétitive des Lattes ne sont pas sans évoquer les Colonnes sans fin de Brancusi.

Mais plus encore, et avec une grande justesse, Benhamou pointe l’absence totale de volonté démiurgique chez de Soria, et son refus du secret que pratiquent pourtant nombre d’artistes, se voulant les chamanes d’une œuvre éminemment mystérieuse et qui se refuse au profane : « Rien n’est caché. Voici le ciment, le vinyle qui a servi à diriger la prise, voilà les traces du travail. Tout se donne. Pour dire, non, qu’il n’y a aucun mystère, mais que le mystère est ailleurs 28».

La beauté, certes offerte, mais sans aucune esthétisation, comme dans les œuvres suivantes, les Aiguilles, longs tubes de ciment ouverts, également exposées à la galerie Montenay en 1991, et la série des Regards (1993), rectangles de ciment fabriquées à la truelle, au milieu desquels la sculptrice laisse des ouvertures également rectangulaires.

Mais l’exigence de de Soria est sans appel : jugeant – à tort ou à raison ? – la série trop « arrangée », trop manifestement voulue, décidée, donc contraire à la loi du hasard, elle ne la poursuivra pas, l’exposant une seule fois, en 1995, à la foire de Cologne.

Aux Regards, elle préférera les Empilements (1998), nés d’un changement de support – abandon du plastique au profit du papier : à la différence du plastique, le papier adhère au ciment devenu sec, et se relève sur les bords, acquiert une vie autonome, se déforme, se replie et, surtout, selon les dires de de Soria, acquiert une extraordinaire douceur. Dès lors, sans risque de choc ou de brisure, la sculptrice empile les sculptures les unes sur les autres, créant ainsi une sorte de feuilletage de couches, de palimpsestes qui suscitent le toucher.

On l’a vu, les formes que crée de Soria sont géométriques, simples, pures, elles font signe vers l’origine : ronds, cercles, boules, tiges, rectangles. Tel un vocabulaire universel, an-historique ou trans-historique, comme l’on préférera.

Cette simplicité sans fards ni rhétorique n’est pas sans évoquer l’art conceptuel et le minimalisme. Avec deux réserves d’importance, toutefois : l’art conceptuel – c’est sa définition même – présuppose qu’il peut y avoir concept, mais pas nécessairement œuvre, la réalisation de l’œuvre s’avérant finalement accessoire. Or et à l’inverse, de Soria ne peut envisager l’absence de l’œuvre : celle-ci demeure indispensable. Davantage encore : vitale, existentielle. Par ailleurs, on sait que de Soria, quoique très cultivée, était totalement « a-théorique », se refusant aux thèses et se fiant au seul instinct de ses mains ductiles.

Quant au minimalisme, il rejoint en effet par certains aspects la démarche quasi éthique de de Soria : refus de toute dramaturgie et de toute emphase. Le minimalisme, comme l’œuvre de de Soria, a « quelque chose de brut », pour reprendre une expression de Roland Barthes. Et il partage avec la sculptrice française un refus de plaire à tout prix, d’entrer dans les jeux affectés de la séduction. Less is more.

Mais le minimalisme, notamment américain, a souvent recours à la standardisation, à la dimension industrielle, en opposition totale avec le modeste artisanat revendiqué par de Soria, et à l’importance fondatrice de sa main.

Il n’y a d’ailleurs pas de hasard – pour une fois – à ce que sa première participation à une exposition ait eu lieu dans le cadre de La Main, manifestation de groupe organisée en 1985 par la galerie Claude Bernard, à Paris.

Ascèse et volupté de l’œuvre – c’est son paradoxe et sa richesse.

De Soria a effectué un voyage au Sahara, dans le Hoggar, dont elle a rapporté de multiples roches, et on peut imaginer sans peine son éblouissement muet, solitaire et méditatif devant l’espace infini et vallonné des dunes, les sensations primitives de son corps livré à la morsure du soleil et à la glaciation des nuits. L’extase, aussi, devant les couchers de soleil que seuls savent offrir les déserts…

Une communion avec la nature la plus radicale, la plus extrême, que l’artiste n’aura cessé de revendiquer et qui se traduit, une fois encore, dans l’une de ses dernières œuvres, ces ciments nervurés, ciselés d’énigmatiques empreintes, comme si la nature, et non l’artiste, avait œuvré.

Dans ce rapprochement presque fusionnel entre art et nature, Didier Semin 29, en appelle avec pertinence aux analyses de Roger Caillois, et je ne résiste pas aux plaisir de citer ce long texte : « Le dessin évoquait ces jaspes et marbrures subtiles des pierres rares que Roger Callois a décrit [sic] comme personne : le ciment, par la grâce d’une main complice, semblait en quelques heures s’être ressouvenu de ce talent et de cette imagination créatrice dont les matériaux font preuve dans les temps géologiques, si longs et différents du nôtre que nous les prenons pour de l’immortalité. On s’émerveille volontiers de ce que la roche parfois s’approche des plus simples manifestations de l’art et qu’on y reconnaisse une silhouette, la figure d’un homme ou d’une ville ; il y a tout lieu de s’émerveiller en retour que les manifestations de l’art puissent ne serait-ce qu’effleurer le génie de la pierre ».

Se souvenant de son expérience dans le cadre de la commande du Secours Populaire, de Soria en revient à la toile et, en son milieu, verse du ciment qu’elle aplatit. Le ciment prend alors la forme d’un rectangle irrégulier.

Relatant cette expérience singulière, la sculptrice explique qu’en quittant son atelier, elle fut surprise de constater que la surface du plastique était entièrement ridée, inscrivant des nervures en tous sens.

Le lendemain, les nervures étaient toujours là et, lorsqu’elle ôta le plastique, elle s’aperçut que les nervures avaient laissé le souvenir de leur présence : les parties des nervures qui s’étaient soulevées au-dessus de la surface du ciment faisaient apparaître un tracé foncé ; les parties du plastique sans nervures qui adhéraient à la surface la rendaient lisse et de couleur plus claire.

Se dessinait ainsi un graphisme inhabituel, énigmatique, mais aussi naturel que les nervures qui irriguent les pierres, les cailloux et les roches.

L’art rejoint ainsi définitivement la nature, les frontières se dissolvent. De Soria y voit une « miraculeuse expérience ». Ce seront les œuvres baptisées Nervures (1998).

« Je cherche par tous les moyens à ce que mon travail et le travail de la nature se rejoignent 30».

Et : « ce qui m’importe, c’est que l’objet créé soit vivant, existe, comme par lui-même, qu’on ne le sente pas fabriqué… que mon travail et le travail de la nature se rejoignent et se confondent, car avec le ciment, encore qu’auparavant avec la terre, j’ai découvert le plaisir de travailler avec le matériau, de le sentir travailler avec moi 31».

Tandis que l’aube se lève sur les dunes glacées et pourtant voluptueuses du Sahara, l’éternité traverse les œuvres de Claude de Soria de son invisible et sensuel frisson.

Dominique Baqué.

NOTES

1 Propos tenus par Claude de Soria au cours du film que lui a consacré Michelle Porte, produit par le centre Georges Pompidou, 1994.

2 Cité par Marcelin Pleynet, « Claude de Soria – L’art et le mouvement toujours libre de la nature », Claude de Soria, catalogue du musée Picasso à Antibes, 1988.

3 Propos recueillis par Philippe Cyrulnik lors d’un entretien avec l’artiste en 1979.

4 Propos tenus par Claude de Soria, film de Michelle Porte, op.cit.

5 Propos recueillis par Philippe Cyrulnik.

6 La coloration bleutée provenait des cendres volcaniques que contenait ce ciment.

7 Cité par Danièle Giraudy, « Une passion de ciment », catalogue du musée Picasso, op.cit.

8 Cité par Alfred Pacquement, Entretien avec Claude de Soria, galerie Baudoin-Lebon, Paris, 1982.

9 Claude Bouyeure, « Claude de Soria sculpteur », L’Œil, n°428, mars 1991.

10 Sung Won Kim, Claude de Soria. L’art du ciment, monographie dans le cadre d’un mémoire de muséologie sous la direction de Danièle Giraudy, s.d.

11 À la gloire de la main, Paris, Graphis, 1949. Recueil aujourd’hui introuvable rassemblant les éloges de la main par Bachelard, Éluard, Lescure, Mondor, Ponge, de Solier et Valéry. Le texte de la citation ici présentée a été repris dans Variété V.

12 Aristote, Les Parties des animaux.

13 Traductions proposées par Aline Louangvannasy.

14 Cité par Marcelin Pleynet, op.cit.

15 André Breton, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1988-2008, pp. 690-691.

16 Sigmund Freud, L’Inquiétante Étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, Folio, 1985, p.241.

17 Ibidem.

18 Maxime Albogassemi est l’auteur d’une thèse intitulée Pour une poétique du hasard objectif : étude analytique de ses motifs d’écriture (Nerval, Strinberg, Breton), et soutenue en 2008 à l’université de Paris IV Sorbonne.

19 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, pp. 35-36.

20 André Breton, Préface à « Position politique du surréalisme », Œuvres complètes, op.cit., p.414.

21 Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales du surréalisme, Paris, Gallimard, « Idées », 1950, p.297.

22 Cité par Alfred Pacquement, op.cit.

23 Ibidem

24 Ibidem

25 Ibidem

26 Claude Bouyeure, art.cit.

27 Maurice Benhamou, texte dactylographié pour la galerie Montenay, 1985.

28 Ibidem.

29 Didier Semin, « Nervures Empreintes Empilements », catalogue Claude de Soria, galerie Tendances, 1999.

30 Cité par Sung Won Kim, op.cit.

31 Ibidem.